日本に自生するクスノキは、50mを越えることもある常緑高木。

木全体に樟脳が含まれており、セルロイドやカンフル剤の原料として用いられる。

大きく成長するため一般家庭には向かないが、御神木にも指定される縁起の良い木。

熊本県の海と山に囲まれた田舎で育ち、幼少期からガーデニング好きの祖母を手伝う。高校時代には、音楽を中心に様々な芸術分野に興味を持つようになり、同時に自然の持つ面白さや奥深さに気づく。現在はライターとして活動し、多趣味を活かして幅広いジャンルで執筆。他にもカメラやデザインについて勉強中。自然に囲まれて暮らすのが1つの目標。

基本データ

基本データ

- 分類

- 庭木-常緑

- 学名

- Cinnamomum Camphora

- 科・属名

- クスノキ科 クスノキ属

- 別名

- クス、ホングス、ナンジャモンジャ

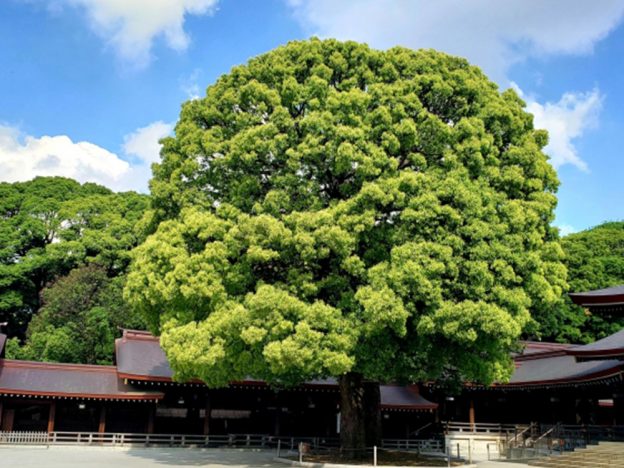

御神木にもなる常緑高木

日本に自生する常緑高木

クスノキは、日本の茨城県以南に自生する常緑の高木です。

爽やかなグリーンの光沢のある葉が特徴で、ちぎるとハッカを思わせる香りがします。

通常であれば樹高は20m前後ですが、樹齢が長く中には50mを越えるほど大きく成長するものもあります。

中には樹齢1000年を超えるものもあります。

そのため神社では御神木として指定されており、縁起の良い木とされています。

葉の形状は卵型で、毎年春から初夏の時期に葉が全て生え変わります。

葉の付け根にある葉脈にはダニの住処である小袋があるのも特徴です。

産業でも活躍するクスノキ

クスノキは産業でも活躍しており、世界初の高分子プラスティックであるセルロイドや、カンフル剤の原料に用いられる樟脳が、材や枝葉から採取できます。

明治時代には、産業のために日本各地で植栽が行われました。

そのため本来は日本に自生する木材ではないとする説も唱えられています。

材は家具や仏壇、木箱など様々な物に利用されており、耐久性の高さが特徴です。

材にも樟脳が含まれているため、時間が経過してもその香りは残ります。

クスノキには防虫効果も

クスノキから採取できる樟脳には防虫効果があり、木全体に含まれているため、樹木の中では害虫の被害を受けづらいのが特徴です。

樟脳はタンスに入れる防虫剤として利用されています。

シンボルツリーには向かないかも?

大きく成長するため注意が必要

クスノキは御神木に指定されることもある縁起の良い木であり、シンボルツリーとしても重宝されています。

しかし成長速度が早く、かなりの高木になるため、一般家庭で育てる場合は十分注意が必要です。

少し管理を怠っただけでも、手がつけられない大きさになります。

しっかり管理を行っていたとしても、近隣住宅に影を作ってしまったり、葉が近所のお庭に入り込んでしまう可能性もあります。

クスノキがシンボルツリーとして採用されるのは、会社や工場など、そもそも敷地が広い場所であることがほとんどです。

もし、ご自宅でもクスノキを育てたい場合は、周囲の環境や敷地の大きさをしっかりと考慮しておきましょう。

クスノキにはどんぐりがなる?

クスノキと聞くと、どんぐりを連想される方も多いかもしれません。

しかしクスノキはそもそも、どんぐりの生る木とは別の種類です。

どんぐりは、コナラやクヌギなど「ブナ科ナラ属」の果実を指した言葉で、クスノキは「クスノキ科クスノキ属」に属しています。

クスノキの実は真っ黒で光沢があり、どんぐりよりも小さくより丸に近い形状です。

クスノキと似た木の見分け方

クスノキと似た木として、タブノキという木があります。

こちらはクスノキよりも葉が厚く、より葉の緑が濃いのが特徴です。

別名イヌグスとも呼ばれています。

その他には、台湾などに分布するアカハダクスノキなどがあります。

こちらは葉の裏面が白色ではなく、表面と同じような緑色です。

名前の由来は樹皮が剥がれたあとに現れる樹皮が、赤茶色をしていることが由来しています。

クスノキの育て方と特徴の詳細情報

クスノキの育て方と特徴の詳細情報

- 草丈・樹高

- 15~30m

- 栽培可能地域

- 関東以南

- 花色

- 白

- 開花期

- 5月から6月にかけて

- 結実期

- 10月から11月にかけて

- 耐暑性 / 耐寒性

- 耐暑性:高い 耐寒性:やや弱い

クスノキの育て方と特徴の育て方・管理方法

クスノキの育て方と特徴の育て方・管理方法

- 植え付け・植え替え

- クスノキの植え付けは、5月から9月の間が適期です。

小さい苗は寒さに弱いため、気温の高いこの時期の間に植えるようにしましょう。

苗よりも大きめに穴を掘り、掘り返した土に腐葉土と堆肥をすき込みます。

クスノキは非常に大きく成長する庭木なので、植え付け場所には十分注意が必要です。

極端に痩せた土地や乾燥した土地でなければ、土質はそれほど選びません。

水はけがよく日当たりの良い場所があればベストです。 - 肥料

- 植え付ける際の元肥を除いて、問題なく成長している場合は必要ありません。

クスノキを植えた土地が痩せ気味の場合は、堆肥や固形肥料を施しましょう。 - 剪定

- クスノキは成長が早いため、毎年剪定する必要があります。

手入れをしないとあっという間に手のつけられない大きさに成長していまいます。

基本的には1年を通して剪定ができますが、季節ごとに注意点があります。

詳しくは「クスノキ(楠木)の管理方法」 - 病害虫

- クスノキは丈夫で、樟脳を含んでいるため病害虫の被害をほとんど受けません。

しかし、全く発生しないわけではないため日頃からしっかり観察しておきましょう。 - 日当たり

- 地植えの場合は基本的に必要ありません。

雨が降らず、長い間乾燥が続く場合は水やりを行いましょう。

鉢植えの場合は土の表面が乾いたのを目安に水やりします。 - 水やり

- 地植えの場合は基本的に必要ありません。

雨が降らず、長い間乾燥が続く場合は水やりを行いましょう。

鉢植えの場合は土の表面が乾いたのを目安に水やりします。