庭に植えられる常緑樹には、さまざまな種類があります。

大きくなるものから生垣に向いているもの、花が美しいものまで。

冬でも葉っぱが落ちない常緑樹を植えることで、庭が寂しくなくなること間違いなし!

おすすめの常緑樹を8種紹介します。

目次

目次

庭木に常緑樹がおすすめの理由

冬に葉を一斉に落とさず、一年中緑を楽しめる常緑樹。

秋から冬に葉が一斉に落ちる落葉樹とは違い、景色が寂しくなりがちな冬でも緑の葉を鑑賞できます。

ただし、ツツジの仲間などで、条件によっては葉が落ちたり残ったりする「半落葉」や「半常緑」もありますが、庭に数本植えるだけでも、印象が大きく変わります。

また、基本的に常緑樹の葉は寿命が長く、落葉樹に比べて落ち葉の量が少ないのも魅力。

落ち葉の掃除が楽になるのは、忙しい方にとっても嬉しいポイントです。

常緑樹は比較的、新芽が出る春ごろになると古い葉を落とすため、多少落ち葉の処理が必要になる場合もあります。

シラカシやクスノキなど、環境次第では毎年葉が落ちるものもあるので、庭に植えるときは、よく考えて選ぶといいです。

ここでは、庭木になぜ常緑樹がおすすめなのか、詳しい理由について下記3つ紹介します。

①冬でも緑を楽しめる

②落葉樹と違い落ち葉の処理が楽

③一年中目隠しになる

落葉樹にはない、さまざまなメリットがあるので、庭づくりをするときに検討してみてくださいね!

冬でも緑を楽しめる

常緑樹の最大の魅力は、なんといっても冬でも緑を楽しめることです。

落葉樹は秋から冬にかけて葉が落ちてしまい、庭が少し寂しい印象になりますが、常緑樹があると冬の間も緑が庭を彩ってくれます。

寒い季節でも、ふと外を見たときに青々とした葉が揺れていると、なんだか気分も和みますよね。

冬の殺風景になりがちな庭に緑を足してくれるのが、常緑樹の嬉しいポイントです。

特に、シンボルツリーとして人気のシマトネリコやソヨゴなどは、冬でも美しい緑の葉を保ちます。

これらの樹木は庭全体のバランスを取りながら、季節を問わずにおしゃれな景観を維持してくれます。

ヒイラギやアオキなどは寒さに強く、寒冷地でも育てやすいので、地域を選ばず植えられるのも魅力のひとつです。

また冬でも緑があることで、年末年始のガーデンライフをもっと楽しめるようになります。

リースや飾りを使って、季節感を演出することもでき、庭全体が明るく感じられ、家に帰ったときの安心感や居心地の良さも増しますね。

落葉樹と違い落ち葉の処理が楽

常緑樹のもうひとつの大きな魅力は、落葉樹と比べて落ち葉の処理が楽なことです。

落葉樹は秋から冬にかけて一斉に葉を落とし、その量がかなり多くなることがあります。

そのため、定期的に掃除が必要になり、手間がかかることも。

一方、常緑樹は一年中葉が落ちないわけではありませんが、古い葉が少しずつ落ちるため落ち葉の量は少なく、掃除の頻度がぐっと減ります。

例えば、ハイノキやソヨゴは、常緑広葉樹として一年を通して美しい緑を保ちながら、落葉の量が少なくて管理がしやすい樹木です。

また、庭木として定番のクチナシやも、葉が落ちる時期が限定されているため、落ち葉の掃除が面倒だと感じる方におすすめです。

落ち葉が少ないことで、庭の見た目がすっきりとした状態を保つことができるのも、常緑樹のメリットです。

庭をきれいに維持するために、掃除の手間をなるべく減らしたいという方には、常緑樹を植えることで快適なを楽しむことができます。

一年中目隠しになる

常緑樹は、一年を通して目隠しとして機能することが大きなメリットです。

落葉樹だと、葉が落ちる冬の間に庭の中が外から見えやすくなってしまいますが、常緑樹ならその心配がありません。

冬でもしっかりと葉が残っているので、プライバシーを保ちながらおしゃれな庭の景観も維持できます。

例えば、シンボルツリーとして人気の常緑ヤマボウシやオリーブは、常緑広葉樹でありながら目隠しとしても活躍します。

これらの木は、やさしい雰囲気の葉を持ち、庭全体の印象をやわらかくしてくれるため、和風のお庭にも洋風のお庭にもマッチします。

高さが出やすく、密度も調整しやすいので、外からの視線を遮る目隠し効果が期待できるのが特徴です。

さらに、マサキやヒイラギといった生垣に適した常緑樹も刈り込みに強くて育てやすく、目隠しとして優秀です。

季節を問わず、家の外観や庭をすっきりとした印象に保ちながら、プライバシーを守る役割を果たします。

一年中、庭を美しく保ちつつ、しっかりと目隠しになる常緑樹。

これが、常緑樹を庭に植える大きなメリットです。

庭木の常緑樹の選び方

庭に植える常緑樹を選ぶとき、どんなポイントを重視するかで最適な木が変わります。

常緑樹は一年中緑を楽しめるため、目隠しやシンボルツリーとしてとても人気です。

しかし、手入れのしやすさや樹木の大きさ、価格なども考慮しないと、後々の管理が大変になることもあります。

さらに、デザインやおしゃれさ、庭全体のバランスも重要なポイントです。

庭木として常緑樹を選ぶ際には、見た目の美しさだけでなく、実用性や長期的な管理のしやすさを考えることが大切です。

特に初心者の方には、育てやすい品種や手頃な価格の植木を選ぶのがおすすめです。

庭全体の景観を意識しながら、長く楽しめる常緑樹を見つけましょう。

ここでは、庭木の常緑樹のおすすめの選び方について下記5つ紹介します。

①人気ランキングで選ぶ

②手入れのしやすさで選ぶ

③価格で選ぶ

④おしゃれさで選ぶ

⑤実用性で選ぶ

人気ランキングで選ぶ

庭木の常緑樹を選ぶとき、まず参考にしたいのが人気ランキングです。

多くの方が選んでいるということは、それだけ育てやすく魅力的な木である可能性が高いです。

特に、シンボルツリーとして人気の高いソヨゴやシマトネリコは、管理がしやすく、どんな庭にもマッチする万能選手です。

これらの木は葉が美しく、樹形も整いやすいため、おしゃれな庭を演出するのにぴったりです。

また、人気ランキングに入っている常緑樹は、樹高や生育スピード、耐寒性などの特徴がわかりやすく、初心者でも安心して選べます。

例えば、マサキやヒイラギなどは生垣としても人気で、目隠し効果を期待できる木として多くの方に選ばれています。

剪定も比較的簡単なので、管理に手間をかけたくない方にはおすすめの中木常緑樹です。

さらに人気の常緑樹は、苗木や鉢植えの販売店でも取り扱いが多く、購入しやすい点もメリットです。

自分の庭にぴったりの木を見つけるためには、まず人気ランキングをチェックし、育てるイメージをつかむことが大事です。

初心者の方は、まず人気の高い常緑樹から選んでみましょう。

手入れのしやすさで選ぶ

庭木の常緑樹を選ぶとき、手入れのしやすさは重要なポイントです。

忙しい方やガーデニング初心者の方にとって、定期的な剪定や落葉の掃除にあまり時間をかけたくないという場合も多いですよね。

そんな方には、手入れが簡単な常緑樹がおすすめです。

例えば、シマトネリコやソヨゴは生長スピードが穏やかで、剪定の回数も少なく済むため、管理が楽な樹木として人気です。

特に、ソヨゴは枝が自然にきれいな形に育つため、剪定の手間が少ないことが特徴です。

また、葉が落ちにくいので、庭をいつもきれいな状態に保つことができます。

一方で、マサキやヒイラギなどは刈り込みに強い品種なので、生垣として育てる場合でも形を整えやすいです。

頻繁な手入れが必要な木もありますが、これらの常緑樹は比較的手間がかからないため、初めての庭木にも向いています。

手入れがしやすい常緑樹を選ぶことで、庭の管理がぐっと楽になります。

美しい緑を長く楽しみながら、手軽に庭木を育てたい方には、こうした育てやすい常緑樹がぴったりです。

価格で選ぶ

常緑樹を選ぶとき、価格も大切なポイントです。

庭木の中には、樹高や品種によって価格に差があるので、予算に合った木を選びたいところです。

例えば、人気のシンボルツリーであるシマトネリコは、比較的手頃な価格で苗木を手に入れることができ、生長スピードも早いので、コストパフォーマンスの良さが魅力です。

庭全体のバランスを考えながら、手軽に植えることができるのも嬉しい点です。

一方で、ヒイラギやソヨゴなどの常緑樹は、やや高価な場合もありますが、剪定の手間が少なく、長い間庭を美しく保てるので、初期投資として考えると価値があります。

特に、大きな木を購入する場合は、値段が上がりやすいですが、樹木が生長するまでの時間を短縮できるため、すぐに庭を完成させたい方にはおすすめです。

また、通販やホームセンターで販売されている苗木は、価格が抑えられていることが多く、初心者でも手に取りやすいのが特徴です。

まずは、小さな苗木から始めて、徐々に育てる楽しみを感じるのもひとつの方法です。

価格で選ぶときは、長期的な手入れや生長を見越して、自分の予算と相談しながら選んでみましょう。

おしゃれさで選ぶ

庭木を選ぶときに、おしゃれさも大事なポイントです。

庭のデザインに合った常緑樹を植えることで、外観がぐっと引き締まり、季節を問わず美しい景観を楽しむことができます。

特に、シンボルツリーとして人気のシマトネリコやオリーブは、すっきりとした樹形と爽やかな緑色が特徴で、モダンな庭や洋風のデザインにもよく合います。

シマトネリコの細かな葉は、光を通して優しい雰囲気を作り出し、玄関先やリビングの窓辺にぴったりです。

また、シルバープリペットやフェイジョアなどは、シルバーがかった葉が特徴で、おしゃれな印象を与えます。

庭全体を明るく見せたい方には、色味のある樹木を取り入れることで、よりスタイリッシュな空間が作れます。

さらに、ソヨゴやヒイラギは和風の庭にもよく似合い、落ち着いた雰囲気を演出してくれるでしょう。

おしゃれさを重視するなら、葉の色や形、樹形だけでなく、季節ごとの変化を楽しめる木を選ぶのもおすすめです。

白い花や赤い実をつける常緑樹を選ぶと季節感が加わり、より一層おしゃれな庭になります。

庭に個性を出すなら、おしゃれさで選んでみましょう。

実用性で選ぶ

庭木を選ぶときは、実用性も忘れてはいけないポイントです。

見た目だけでなく、実際に役立つ木を選ぶことで、庭をもっと快適に楽しむことができます。

例えば、目隠しとして使いたい場合は、ソヨゴやヒイラギのように枝葉が密になりやすい常緑樹がおすすめです。

これらの木はプライバシーを守りつつ、庭に自然な緑の壁を作ってくれるので、家の外からの視線を遮りたいときに最適です。

また、果樹として楽しめるフェイジョアやレモンも実用性の高い常緑樹です。

果実を収穫できるだけでなく、丈夫で管理もしやすいので長く楽しめます。

特にフェイジョアは、果実が食べられるだけでなく、春には白いエキゾチックな花を咲かせるため、実用性と美しさを兼ね備えた木といえます。

風よけや防寒対策として、シラカシやアラカシのような高木を植えるのもおすすめ。

これらの木は、生長するとしっかりとした壁のような役割を果たし、庭や家を寒さから守ってくれます。

実用性の高い常緑樹を選ぶことで、庭がもっと便利で快適な空間になるので、目的に合わせた樹木選びをして、長く楽しめる庭づくりを目指しましょう。

庭木おすすめ常緑樹「常緑ヤマボウシ」

常緑ヤマボウシは、美しい花と紅葉が楽しめる人気の常緑性高木です。

日本の庭木として親しまれており、和風・洋風を問わず、庭のシンボルツリーとして植えるのに最適です。

初夏に咲く白い風車のような花や秋の紅葉、さらにはトロピカルな風味のある赤い実をつける姿は、四季折々に庭を彩ってくれます。

ヤマボウシの鑑賞や剪定などの手入れの時期

ヤマボウシの魅力は、何といっても初夏に咲く白い花と、秋の紅葉です。

花の鑑賞期は5月下旬から7月中旬、紅葉は10〜11月に楽しめます。

8〜10月には赤い実をつけ、観賞だけでなく食べることも可能です。

実はバナナのような甘い風味があり、ジャムや果実酒としても楽しめます。

剪定は、生長が緩やかになる6月下旬〜7月中旬、または11月から3月の間に行うのがおすすめです。

あまり頻繁に剪定を必要としない木ですが、樹形を整えるために定期的に剪定を行うと美しい姿を保てます。

また、2〜3月には寒肥を与えることで、より花付きがよくなります。

ヤマボウシの生長スピード・樹高・苗木の販売価格

生長スピードはやや遅めですが、定期的に剪定を行えば狭い庭でも問題なく育てられます。

最終的には樹高が5〜10mに達することもあるので、植える場所には注意が必要です。

苗木の価格は、樹高が40cmほどのもので1,500円程度から販売されており、成木になるほど価格が上がります。

ヤマボウシの葉と花の特徴

ヤマボウシの花は、実は苞(ほう)と呼ばれる葉の一部が白く色づいたもので、中心部に小さな花が集まって咲きます。

よく似たハナミズキと同じように、庭のシンボルツリーとしておすすめです。

葉は、春になると新緑が芽吹き、秋には美しい赤や黄色に紅葉します。

ヤマボウシは、四季を通して楽しめる庭木です。

紅葉や花、実など、季節ごとの変化を楽しみながら、美しい庭を作ってみてください。

シンボルツリーにもなる常緑ヤマボウシ

常緑ヤマボウシは、初夏ごろに大きな花を咲かすのが特徴の常緑樹です。

日本にも自生する落葉性のヤマボウシと対比して、常緑の種類のヤマボウシが「常緑ヤマボウシ」や「ホンコンエンシス」などの名前で売られています。

うまく育つと枝いっぱいに花が咲いている様子がみられてとても魅力的です。

秋にできる果実もマンゴーのような味がしておいしく頂けます。

8mくらいまで大きくなる木なので、西洋風の庭などでシンボルツリーとして育ててみても良いでしょう。

庭木おすすめ常緑樹「マサキ」

マサキは、生垣や目隠し用としてとても人気の高い常緑樹です。

日本各地の庭でよく見かける植物で、強い剪定にも耐え、生長が早いため、扱いやすいのが特徴です。

鮮やかな緑色の葉は庭に明るさをもたらし、特に黄金マサキは黄色がかった新芽がとても美しく、モダンな庭にもよく合います。

マサキの鑑賞や剪定などの手入れの時期

マサキは、年間を通して鮮やかな緑を楽しむことができます。

特に黄金マサキは新芽が黄色みを帯びており、庭に植えると明るい印象を与えてくれます。

鑑賞期としては、特に春から夏にかけての新芽の時期がおすすめです。

また、剪定をすることで密に葉が茂り、しっかりとした目隠し効果を発揮します。

剪定時期としては、生長が緩やかになる6月下旬〜7月中旬、または11月から3月がおすすめです。

マサキの生長スピード・樹高・苗木の販売価格

マサキは生長スピードが速く、短期間で1〜2m程度の生垣として仕立てることができます。

定期的に刈り込むことで、庭のスペースに合わせた高さと形を維持できます。

苗木の販売価格は、樹高が30〜40cmのものが500〜1,000円程度で販売されていることが多いです。

生垣として植えるときには、苗木を密に植え付けることで早く仕上げることができます。

マサキの葉の特徴

マサキの葉は厚みがあり、しっかりとした質感が特徴です。

葉の縁がなめらかで、光沢のある鮮やかな緑色は年間を通して美しいです。

特に新芽のころはやわらかく、葉の色が黄色みを帯びているのが特徴。

また、黄金マサキなどの品種は葉が斑入りになり、庭に独特のアクセントを加えてくれます。

生垣や垣根として育てやすく、目隠しにもぴったりなマサキは、庭木として非常におすすめです。

手軽に美しい生垣を作りたい方は、ぜひマサキを取り入れて庭づくりを楽しんでみてください。

マサキの花の特徴

マサキは、6月から7月にかけて小さな花を咲かせます。

花の色は目立たない淡い黄緑色で、葉の間にひっそりと咲くため、他の植物のように華やかさはありませんが、控えめな美しさがあります。

花は小さな房状に集まって咲き、庭全体に馴染む自然な雰囲気を作り出します。

香りは強くなく、庭の見た目を壊さないため、生垣や目隠しとして植えるときにも安心です。

マサキの実の特徴

マサキは、秋にかけて小さな果実をつけます。

実は丸みを帯びた形で、初めは緑色ですが、秋が深まるにつれて黄色やオレンジ色に変わり、やがて割れて中から赤い種子が現れます。

この赤い種子が特徴的で、実が割れた姿は小さな飾りのように見え、秋の庭に彩りを添えます。

ただし、観賞用の実なので、食べることができません。

マサキの花や実は派手さはありませんが、目立たないながらも四季折々の変化を楽しめる庭木です。

特に実がつく秋の時期は、シンプルな緑の葉の中に赤い種子がアクセントとなり、落ち着いた中にも魅力を感じられます。

生垣や目隠しに最適なマサキ

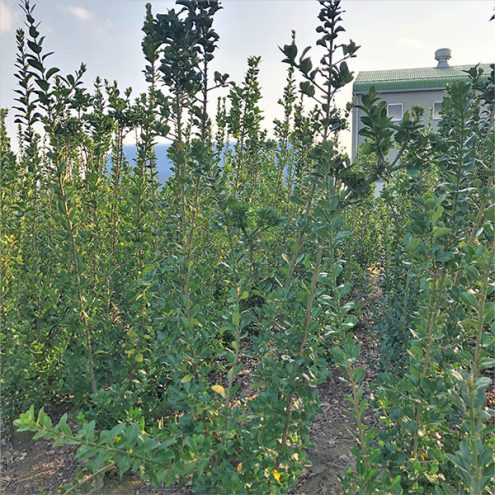

マサキは生垣としてよく植えられる常緑樹です。

刈り込みによく耐えるので扱いやすく、明るい緑色の葉っぱが美しいので古民家からモダンな家までさまざまな場所で植えられています。

葉っぱを縁取るような斑が入るものや、新芽の葉っぱが黄色くなる黄金マサキと呼ばれる品種など、いくつかのタイプから選べるのが魅力的です。

難点としては葉っぱにうどんこ病という白いカビがつくことが多いことが挙げられるので、発生初期からカビのついた葉っぱを取り除くか薬剤を散布するなどして対処しましょう。

庭木おすすめ常緑樹「キンモクセイ」

キンモクセイは、秋に甘い香りを放つオレンジ色の小花を咲かせることで知られる常緑樹です。

庭木として非常に人気が高く、シンボルツリーや目隠しとして植えられることが多いです。

その芳香は日本の秋の風物詩ともいえる存在で、住宅街の庭や公園でもよく見かけます。

丈夫で手入れがしやすいので、初心者にもおすすめの常緑樹です。

キンモクセイの鑑賞や剪定などの手入れの時期

キンモクセイの魅力は、9月から10月にかけて咲くオレンジ色の小さな花と、その香りです。

花はあまり目立ちませんが、秋の風に乗って甘い香りが漂うため、庭全体が秋らしい雰囲気に包まれます。

また、葉が一年中緑を保つため、目隠しや風よけとしても活用できる魅力も。

剪定は、開花が終わった10月下旬から12月が適しています。

樹形を整えるためには、年に一度の剪定がおすすめです。

また、あまり切りすぎると翌年の花付きが悪くなるので、枝を整える程度の軽い剪定にとどめましょう。

キンモクセイの生長スピード・樹高・苗木の販売価格

キンモクセイは比較的生長スピードがゆっくりで、最終的には樹高が3〜5mほどに達します。

コンパクトに育てたい場合でも、定期的な剪定を行うことで樹高をコントロールできます。

苗木の価格は、樹高が50cmほどで1,000〜2,000円程度で販売されています。

庭木として手頃な価格で購入できるのも魅力のひとつです。

キンモクセイの葉と花の特徴

キンモクセイの葉は濃い緑色で光沢があり、葉の縁には細かいギザギザがあります。

1年中緑を保ち、高木常緑樹としての役割もしっかり果たしてくれます。

9月から10月にかけて、小さなオレンジ色の花が枝先に密集するように咲き、フローラルな甘い香りを放つので、見た目だけでない庭の楽しみ方も可能です。

見た目は控えめですが、その香りは遠くまで届き、秋の訪れを感じさせてくれます。

秋の香りを楽しみたい方には、キンモクセイをぜひおすすめします。

香りが強いので、玄関や庭の一角に植えるだけで、季節感あふれる庭づくりができますよ。

秋にいい香りの花が咲くキンモクセイ

キンモクセイはいわずと知れた秋の代名詞で、いい香りのするオレンジ色の花をたくさん咲かせるのが魅力的です。

公園に植えられることが多いですが、生垣や庭木として植えられることもあります。

成長すると5mを越えるほど大きくなり、枝いっぱいに花を咲かせた様子はとても華やかです。

花はポプリとして利用することもでき、見るだけでない楽しみ方があります。

庭木おすすめ常緑樹「アセビ」

アセビは、春先に小さな鈴のような白い花を房状に咲かせる美しい常緑樹です。

ツツジ科に属し、繊細な見た目とは裏腹に非常に丈夫で、庭木として人気があります。

樹形が美しく、落ち着いた雰囲気を持つため、和風の庭に特におすすめです。

また、常緑樹として一年を通して緑の葉を楽しめるので、目隠しや景観を彩る木としても活躍します。

アセビの鑑賞や剪定などの手入れの時期

春になると鈴なりに可憐な白い花を咲かせるアセビ。

鑑賞期は2月下旬から4月にかけてで、庭に清楚で美しい景観を与えてくれます。

花は枝先にたくさん咲き、独特の優しい香りも楽しめます。

常緑樹なので、冬でも葉が落ちず、年間を通して庭を彩るのが特徴です。

剪定は花後の4月から6月に行うのが良く、適度に枝を間引くことで形を整えます。

アセビは自然に樹形が整うため、頻繁な剪定は不要です。

アセビの生長スピード・樹高・苗木の販売価格

アセビは生長スピードがゆっくりなため、定期的な剪定をしなくても樹形が乱れることは少ないです。

最終的には樹高が1〜3mに達し、狭いスペースでも問題なく育てられます。

苗木の価格は、樹高が30〜50cm程度のもので1,000〜1,500円前後で販売されています。

成木になるまでには時間がかかりますが、ゆっくりと育つため管理も楽です。

アセビの葉と花の特徴

アセビの葉は光沢があり、硬くて丈夫なため、病害虫に強いのが特徴です。

また、葉には有毒成分が含まれており、動物が食べるのを防ぐ効果もあります。

花は白や淡いピンク色をしており、小さな鈴のような形状がかわいらしいです。

満開になると房状に垂れ下がり、庭全体に爽やかな雰囲気をもたらします。

アセビは、丈夫で育てやすい上に、四季を通して美しい庭木として楽しめる常緑樹です。

和風の庭や落ち着いた雰囲気の庭を作りたい方には、特におすすめです。

花がかわいらしい低木のアセビ

アセビは春に鐘のような花を鈴なりにつけるツツジの仲間です。

花がとてもかわいらしく、まだ暖かくなったばかりの春先の景色を彩ってくれます。

条件が良ければたくさん花を咲かすことができ、全体に花が咲いた様子はまるで花のシャワーのようです。

秋ごろにわかりやすい花芽ができるので、剪定していい位置とそうでない位置がよくわかり、来年咲く数もわかるのが嬉しいところ。

枝先に細長い葉っぱをワサッとつける特徴があるので、サツキやオオムラサキツツジなど他のツツジのようにザクザク刈り込むことができない点には注意しましょう。

長く伸びた枝の付け根を探して根元から切るようにするのがおすすめです。

庭木おすすめ常緑樹「イヌツゲ」

イヌツゲは、丈夫で剪定に強い常緑樹として人気のある庭木です。

小さな葉を密に付けるため、生垣やトピアリーに適しており、庭のデザインに合わせて自由に形を整えることができます。

また、病害虫に強く、初心者でも育てやすいのが特徴です。

生長スピードが比較的ゆっくりなため、手間をかけずに長く美しい庭を保つことができる樹木です。

イヌツゲの鑑賞や剪定などの手入れの時期

イヌツゲは、葉が小さく密集しているため、生垣としての利用が多いですが、トピアリーとして自由な形に仕立てることもできる常緑樹。

剪定に強いため、春と秋の年2回程度の剪定で美しい形を保つことができます。

特に、春の新芽が出る前の3月から4月、秋の生長が緩やかになる10月から11月に剪定を行うと良いです。

剪定を怠っても、形が大きく乱れることは少ないため、忙しい方にもおすすめの木です。

イヌツゲの生長スピード・樹高・苗木の販売価格

イヌツゲは、ゆっくりと生長する木で、樹高は最終的に1〜5m程度に達します。

生垣として使う場合でも、生長スピードが緩やかなので頻繁な剪定が不要です。

苗木の価格は、樹高が30〜50cm程度のもので1,000円〜1,500円程度で販売されています。

庭のスペースや用途に応じて、好みのサイズの苗木を選びましょう。

イヌツゲの葉と実の特徴

イヌツゲの葉は光沢があり、小さくて密に付きます。

葉は丈夫で、病害虫に強いので、手入れが少なくても美しい姿を保ちます。

さらに、秋には黒い小さな実を付け、シンプルながらも季節の移ろいを感じさせてくれます。

実は観賞用で、食べられませんが、庭に自然な彩りを与えてくれます。

イヌツゲは、剪定しやすく丈夫で、初心者にも扱いやすい常緑樹です。

生垣やトピアリーとして庭をおしゃれに演出できるので、ぜひ庭木として取り入れてみてください。

強剪定にも耐えるイヌツゲ

イヌツゲはモチノキ科の常緑低木で、小さい葉っぱを密につけるのが特徴です。

刈り込みにとても強く、生垣や目隠しとして植えられるだけでなく、トピアリーとして好きな形に仕立てることもできます。

多少剪定を失敗しても見栄えが悪くなりづらく、弱ることも少ないので、庭木を育てるのに慣れていない方にもおすすめです。

ただ、イヌツゲの枝が一本まるごと枯れてしまう「イヌツゲ枝枯病」という病気には注意しておきましょう。

光にちゃんと当たっているはずの枝が不自然に丸ごと枯れたら、枝の根元から切って焼却処分することと、複数植える場合は病気が広がらないように道具を逐一消毒するのがおすすめです。

庭木おすすめ常緑樹「シラカシ」

シラカシは、真っ直ぐ伸びる灰色の幹と、細長くシュッとした緑の葉が特徴の常緑性高木です。

四季を通して美しい緑を保ち、秋にはどんぐりの実を付けるため、自然の風景を感じさせる庭木として人気があります。

生長スピードが早く、背が高くなる木ですが、剪定をしっかり行えば狭い庭でも育てられるため、シンボルツリーや目隠しとしておすすめです。

シラカシの鑑賞や剪定などの手入れの時期

シラカシは、芽吹く力が強く、3〜4月には新芽を出し、4月下旬から5月にかけて黄色いひものような花が垂れ下がるように咲きます。

特に目立つ花ではありませんが、木全体に自然な風情を与えてくれます。

10〜11月にはどんぐりの実を付け、秋の景色を楽しむこともできます。

剪定は7月と9〜10月に行い、樹形を整えながら管理しましょう。

剪定を定期的に行うことで、適切な大きさで維持することができます。

シラカシの生長スピード・樹高・苗木の販売価格

シラカシは根付くと生長スピードが早く、最終的には樹高が20mを超えることもあります。

広い庭に適しており、大きくなり過ぎると管理が大変になるため、定期的な剪定がポイント。

苗木の価格は、樹高1.5mほどのものが6,000円程度から販売しているところが多いようです。

庭のスペースに応じて、苗木を選ぶ際は成木時の大きさも考慮しましょう。

シラカシの葉と実の特徴

シラカシの葉は細長く、竹の葉に似た形をしています。

春には赤みを帯びることもあり、季節ごとに微妙な色の変化を楽しむことができます。

葉は常緑性で、一年中緑を楽しめるため、庭の目隠しとしても優れています。

秋には少し細めのどんぐりを付け、子どもたちにとっては拾い集める楽しみもあります。

シラカシは丈夫で育てやすく、庭に自然な美しさをもたらしてくれる木です。

手入れ次第で大きさをコントロールできるため、庭のシンボルツリーや目隠し用の木として、ぜひ取り入れてみてください。

種から苗木を育てられるシラカシ

シラカシはブナ科の常緑樹で、ドングリのなる木です。

ドングリのなる常緑樹の中では耐寒性が比較的強く、南東北くらいまでは植えられていることがあります。

刈り込んでたくさん枝分かれさせることで高生垣として使うこともできるし、普通に庭木として育てることもできます。

実際に関東などでは大きな屋敷の北側に並んで植え、防風林として寒い北風を防いでいました。

西日本に行くと自生の数は少なくなりますが、関東では大きな公園や神社の周りなどにかなりの高確率で生えているので、ドングリから育てることもできます。

生垣として機能させるのであればドングリからは十数年単位で時間がかかりますが、お子様がいれば一緒に成長を楽しんでみても良いでしょう。

庭木おすすめ常緑樹「タイサンボク」

タイサンボクは、モクレン科に属する常緑性の高木で、とても大きな白い花を咲かせるのが特徴です。

初夏から夏にかけて、直径20cm以上にもなる豪華な花を咲かせ、その甘い香りも楽しめます。

シンボルツリーとして庭に一本植えるだけで、存在感と美しさを兼ね備えた空間を作り出せるのが魅力です。

また、葉も一年中緑を保つため、目隠しや風よけとしても役立ちます。

タイサンボクの鑑賞や剪定などの手入れの時期

タイサンボクの一番の魅力は、初夏から夏にかけて咲く大きな白い花です。

花は5月から7月にかけて咲き、特に5月の花のピーク時には庭全体がその甘い香りで満たされます。

鑑賞期の後、花が落ちたら剪定を行いましょう。

剪定は1年に1度、花後の7月下旬から8月にかけて行うのがベスト。

不要な枝を取り除き、風通しをよくすることで、健康な生長を促します。

タイサンボクの生長スピード・樹高・苗木の販売価格

タイサンボクは生長スピードがやや遅く、樹高が10〜20mに達する大きな木です。

植えるときには、広いスペースを確保することが大切です。

鉢植えから地面に移植すると根が深く張り、丈夫な木に生長します。

苗木の価格は、樹高が50cm程度のもので5,000円から1万円程で販売されています。

庭に大きなスペースがある場合、長期的に楽しめるシンボルツリーとしてとてもおすすめです。

タイサンボクの葉と花の特徴

タイサンボクの葉は厚くて大きく、光沢があるため、庭全体を鮮やかに引き立てます。

葉の裏側は茶色がかっており、独特の質感を持っています。

花はモクレン科特有の大きな白い花で、直径20cm以上になることも。

見た目も華やかですが、その香りもまた強く、甘い香りが庭中に漂います。

花が終わった後には、木全体に緑の葉が繁り、1年中庭を美しく保ちます。

タイサンボクは、生長が遅いものの、しっかりとした手入れをすれば何年にもわたって庭を彩る存在になります。

大きな木を育てたい方や、豪華な花を楽しみたい方には最適な庭木です。

高木になるタイサンボク

タイサンボクはモクレンやコブシなどと同じマグノリアの仲間の常緑高木で、15m以上に大きくなることもあります。

大きな葉っぱをつけ、他のマグノリアのようにとても大きな花を咲かせるのが特徴です。

きちんと育てるにはそれなりのスペースが必要ですが、両手におさまらないほどの大きな花がいくつも咲く様子は大迫力。

この木でしか味わえない魅力といえるでしょう。

庭木おすすめ常緑樹「アオキ」

アオキは、暗い場所でもしっかりと育つことで知られる常緑樹です。

日陰にも強く、他の植物が育ちにくい場所でも元気に生長するため、都会の庭やビルの陰になりがちなスペースにぴったりです。

特に斑入りの品種は、明るい黄色と緑のコントラストが美しく、庭に彩りを加えてくれます。

丈夫で管理がしやすく、庭木としては初心者にも育てやすい木です。

アオキの鑑賞や剪定などの手入れの時期

アオキの見どころは、鮮やかな斑入りの葉と、冬に真っ赤な実をつけるところ。

春から初夏にかけては小さな紫色の花を咲かせ、冬には赤い実がアクセントになります。

剪定はあまり必要ありませんが、樹形を整えたい場合は3月から4月に軽く行うのがおすすめです。

基本的に管理が楽な木なので、忙しい方にも向いています。

アオキの生長スピード・樹高・苗木の販売価格

アオキは生長スピードが比較的ゆっくりで、最終的には1〜3mほどの樹高に達します。

庭木としては、自然な形で育てても問題ありませんが、狭い場所であっても剪定で簡単に管理できます。

苗木の価格は、樹高が30〜50cm程度のもので1,500円~2,500円程度と手頃です。

コンパクトに育つため、鉢植えでも楽しめます。

アオキの葉と実の特徴

アオキの葉は光沢があり、斑入りの種類は庭全体を明るくする存在感があります。

特に日陰の多い庭では、この斑入りの葉が大いに活躍します。

冬に赤く色づく実は鮮やかで、庭に季節感をもたらしてくれます。

また、この実は鳥が好むため、庭に野鳥を呼びたい方にもおすすめです。

アオキは、暗い場所でも育ちやすく、管理が楽な常緑樹です。

手軽に彩りを加えたい方や、日陰の多い庭でも元気な木を育てたい方には、ぜひ取り入れてみてください。

暗くてもよく育つアオキ

アオキは都会の公園などにもよく生える常緑樹です。

アオキは極陰樹といって、他の木や草がろくに育たないかなり暗い環境でも生きていくことができます。

そのため、建物などで日陰になっていて植物が育てにくい庭でも育てることが可能です。

逆に日の光が強すぎる場所は苦手ですが、半日陰くらいなら普通に育つことができるので、適応できる環境の幅は広いといえるでしょう。

普通に日の当たるような植込みに植えられることもあります。

暗いところで育つというとその植物自体もちょっと陰気な感じがするかもしれませんが、よく売られている斑入り品種は全体的に明るい感じで、とても美しいです。

庭木の常緑樹の注意点

常緑樹は一年中美しい緑を楽しめるため、庭木としてとても人気があります。

しかし、選ぶときにはいくつかの注意点もあります。

常緑樹は、落葉樹と比べて管理が楽に感じられることが多いですが、その分、生長スピードや種類によっては手間がかかることもあるため、しっかりと特性を理解しておくことが大切です。

例えば、生長スピードが早いユーカリやコニファーなどの常緑樹の場合、想像以上に大きくなってしまうことがあり、定期的な剪定が必要になることも。

また、生長が遅い木は高価になる傾向があり、予算に余裕を持って選ぶ必要があります。

さらに、手入れが簡単に見える常緑樹でも、種類によっては定期的な剪定や害虫対策が必要な場合もあるので注意が必要です。

ここでは、庭木の常緑樹の注意点について下記3つについて詳しく解説します。

①生長が早い場合がある

②生長が遅い木は高価

③種類によっては手入れが必要

庭木として常緑樹を選ぶときには、生長スピードや価格、手入れの必要性をとくに考慮して選ぶことがポイントです。

生長が早い場合がある

常緑樹の中には、生長がとても早い種類があります。

特に、シマトネリコやシラカシといった人気の常緑広葉樹は、条件が良ければ1年で1m以上伸びることも珍しくありません。

初めて常緑樹を庭に植える方は、生長スピードを考慮せずに選んでしまい、気がつけば木が大きくなり過ぎて手に負えなくなってしまうこともあります。

庭に植えるときには、どれくらいのスペースを必要とするか、事前にしっかりと確認しておきましょう。

例えば、シマトネリコはシンボルツリーとして非常に人気がありますが、剪定を怠ると高さが10mを超えることもあります。

生長スピードが早い分、定期的な剪定が必要になるので、手入れをする時間や手間も考えておきましょう。

剪定をしっかりと行えば、木の大きさをコントロールでき、風通しを良くすることで病害虫の予防にもつながります。

比較的、常緑樹剪定の時期は生長が緩やかになる7月と10月から12月が目安です。

また、マサキやヒイラギも生垣や垣根としてよく使われる常緑樹ですが、これらも生長スピードが早く、定期的に刈り込みを行わないと形が崩れやすくなります。

特に、マサキは枝が伸びるスピードが速いため、年に何度かの手入れが必要です。

逆に言えば、生長スピードが早い木は刈り込みや剪定の回数を増やすことで、好みの形に整える楽しみも増えますね。

生長の早い常緑樹を庭に植えるメリットとしては、目隠しやシンボルツリーとして早い段階で存在感を発揮してくれることです。

植えたばかりでも数年後には立派な樹形が完成し、庭全体の雰囲気が引き締まります。

ただし、その分木が生長するスペースを確保しておかないと、ほかの植物とのバランスが崩れてしまうこともあります。

生長が早い常緑樹は、上手に管理すれば、美しい庭の主役になります。

しっかりと剪定や手入れを行うことで、理想の樹形を保ちつつ、健康的に育てることができます。

庭のスペースや手入れの頻度を考慮して、生長の速さに見合った常緑樹を選ぶことが大切です。

生長が遅い木は高価

庭木として選ばれる常緑樹の中には、生長スピードが遅い種類もあります。

これらの木は、ゆっくりと時間をかけて大きくなるため、植えた直後からスタイリッシュで見た目の美しい姿をそのまま楽しめるというメリットがあります。

しかし、注意しなければならないのは、生長が遅い木は一般的に価格が高くなること。

例えば、ココヤシやソヨゴといった常緑樹は、生長がゆっくりなことから、樹高が数メートルになるまでに長い年月がかかります。

そのため、大きく育った苗木や樹木を購入しようとすると、それなりのコストがかかることがあります。

特に、樹高が2~3mを超えるような成木になると、購入時の価格が高くなることが多いです。

生長が遅い分、育成に手間と時間がかかるため、通常の植木よりも高く値がつきます。

生長スピードが遅い常緑樹を選ぶときは、購入時の価格だけでなく、その後のメンテナンスの手間が少ないことも考慮しましょう。

剪定の頻度が少なくて済むことや、木が急激に大きくなり過ぎてほかの植物を圧迫する心配がないことは、長い目で見れば大きなメリットです。

ココスヤシやソヨゴ、オリーブのような木は、樹形が美しく自然に整うため、頻繁な剪定をしなくても見栄えの良い庭木として楽しめます。

また、生長が遅い木は、最初から大きなものを購入しないと、庭全体のバランスが取れない場合もあります。

小さな苗木を購入しても、生長スピードがゆっくりなため、ほかの植物との調和が取れず、せっかくの庭づくりが未完成のまま長く続いてしまうこともあります。

特にシンボルツリーとしてすぐに存在感を発揮させたい場合は、少し予算をかけて大きめの苗木を選ぶのも一つの手です。

生長が遅い常緑樹を庭に取り入れるときには、初期投資が高くなることを頭に入れておきましょう。

ただし、その分、長く安定した美しさを保てるので、手間をかけずに庭をおしゃれに保ちたい方にはおすすめです。

生長のスピードと予算のバランスを考えながら、庭全体のデザインに合う木を選ぶことが大切です。

種類によっては手入れが必要

常緑樹は一年中緑が楽しめて庭を彩る大切な存在ですが、種類によっては定期的な手入れが必要です。

特に生長スピードの早い木や葉が密に生える木は、定期的な剪定や刈り込みが欠かせません。

手入れを怠ると木が大きくなり過ぎたり、樹形が乱れたりしてしまうため、美しい庭を維持するために適切な管理が求められます。

例えばシマトネリコやソヨゴといった人気の常緑樹は、生長スピードが早い傾向にあり、放っておくとすぐに高さや幅が大きくなってしまいます。

こうした木は、年に数回の剪定が必要で、枝葉を整えておかないと他の植物を圧迫することもあります。

剪定のタイミングとしては、7月や10月から12月の生長が緩やかになる時期がおすすめです。

剪定を行うことで、風通しを良くし、病害虫の発生も防ぐことができます。

また、マサキやヒイラギといった生垣として使われる木も、刈り込みが必須です。

放っておくと枝が伸び過ぎて形が崩れやすくなるため、定期的に形を整える必要があります。

手入れが必要なことはデメリットに感じるかもしれませんが、逆に言えば、自分の好みに合わせて樹形を調整できるという楽しさもありますよ。

一方で、オリーブやハイノキのような木は、比較的手入れが少なくても美しい樹形を保ちやすいです。

自然にバランスの良い形に育つため、あまり頻繁に剪定をしなくても美しさを維持できるので、忙しい方や初心者にも向いています。

手入れが必要な常緑樹を選ぶときは、自分の庭のスペースや手入れにかけられる時間を考慮することが大切です。

剪定や刈り込みができないと、木が庭全体のバランスを崩してしまうこともあるため、管理しやすい木を選ぶのがポイントです。

種類によって手入れの頻度や方法は異なるため、どれくらいの手間をかけられるかを考えながら、最適な常緑樹を選びましょう。

手入れの必要な木でも、しっかり管理すれば美しい庭を長く楽しめます。

庭木おすすめ常緑樹のまとめ

庭木に常緑樹を選ぶなら、まずは「どんな役割を果たしてほしいか」を意識することが大切です。

常緑樹は1年を通して緑を保ち、冬でも寂しい景色になりません。

そのため、目隠しや防風対策、庭のアクセントとして選ばれることが多いです。

目的に合った木を選ぶことが、庭全体の雰囲気や管理のしやすさに大きく影響します。

例えば、目隠しとしての機能を重視するなら、密に葉をつける「マサキ」や「シラカシ」がぴったりです。

生長スピードも早く、しっかりと剪定を行えば美しい生垣を作ることができます。

また、庭に存在感を持たせるシンボルツリーとして選びたいなら、「キンモクセイ」や「タイサンボク」のような大きな花を咲かせる木が人気です。

花の香りや美しさが、季節の変化を感じさせ、庭に彩りを与えてくれます。

一方で、忙しくて手入れに時間をかけられない場合は、生長スピードが遅く、剪定の頻度が少ない木を選ぶのがポイントです。

「アオキ」は日陰でもよく育ち、手間がかからないため初心者にもおすすめです。

また、乾燥や寒さに強い「シラカシ」も、放っておいても元気に育つため、管理の手間を減らしたい方に向いています。

この記事では、庭木に適したおすすめの常緑樹8選を紹介しましたが、それぞれの木が持つ特徴や生長スピード、育てやすさを理解したうえで選ぶことが大切です。

例えば、庭のスペースが限られている場合には、最終的にどれくらいの大きさになるかも考慮する必要があります。

生長スピードの早い木を選ぶ場合は、剪定の頻度も増えるため、どのくらいの手間をかけられるかも考えておくべきポイントです。

また、常緑樹は冬でも落葉しないというメリットがある反面、葉を少しずつ年中落とすこともあります。

そのため、完全に落葉の手間がないわけではありませんが、落葉樹と比べると掃除の頻度は大幅に減ります。

庭の美観を保ちつつ、手間を抑えたい方には常緑樹が最適です。

庭木として常緑樹を選ぶときは、庭全体のデザインや目的、管理のしやすさを意識しましょう。

常緑樹は、1年中緑を保つことで庭に彩りを与えるだけでなく、目隠しや風よけとしても役立ちます。

シンボルツリーを選ぶ場合は、生長後の大きさや管理の手間を考慮しながら、庭に合った木を選んでみてください。

この記事を参考にして、自分の庭にぴったりな常緑樹を見つけてみてください。

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。

東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。